专家解读 | 北京市2月下旬重污染过程分析

2023-03-14 802 分享

导读

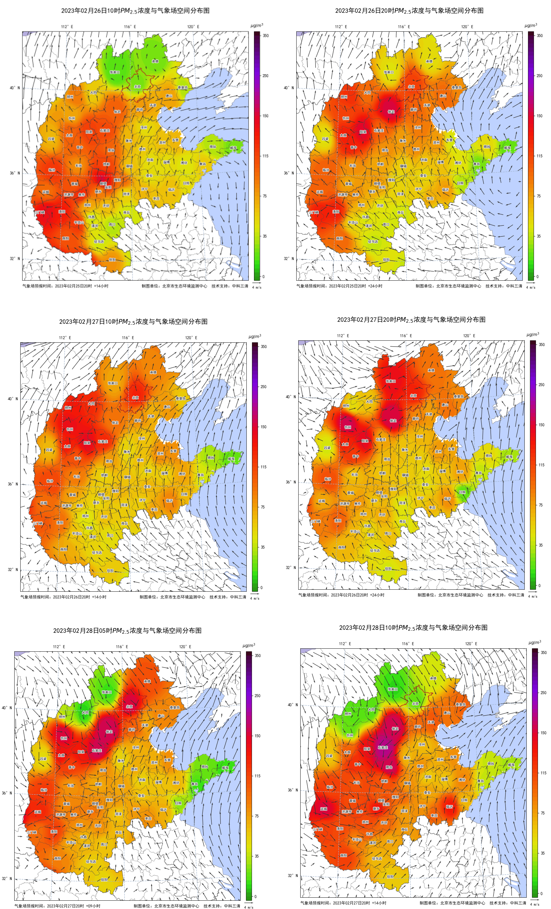

2023年2月26日至2月28日,受不利扩散条件影响,北京市经历了一次PM2.5污染过程。过程期间,轻度以上污染水平总时间长达36小时,小时峰值浓度达到154微克/立方米,出现在2月28日05时。从区域来看,污染主要集中在区域西南、山西、河北中部和北京地区。从组分分析来看,PM2.5浓度上升主要由二次组分导致,且硝酸盐对本次污染过程贡献最大。从模式分析来看,本次污染过程是在东南通道和西南通道共同输送作用下叠加本地排放导致的。

1

污染过程发展

从区域来看,25日夜间开始,在区域性南风作用下,污染物逐渐向南传输扩散,至26日上午,北京及河北北部仍保持1级优水平,但近周边城市浓度已显著上升,其中,东南方向上唐山、天津、廊坊达到轻度污染,西南方向上石家庄、保定达到中度污染;26日夜间至27日上午,在较强南风输送下,南部污染物不断向北传输,污染得到缓解,而北部污染则进一步加重,北京达到并维持中度污染,保定一度达到重度污染;27日晚至28日凌晨,污染进一步向北传输,北京达到并维持重度污染,张家口一度达到小时中度污染;28日上午,随着冷空气到来,区域自北向南开始改善,污染过程逐渐结束。

从北京市来看,26日中午前,PM2.5浓度始终保持1级优;午后,在偏南风输送下,浓度快速升高,4小时内从29微克/立方米上升至81微克/立方米,平均每小时上升超过10微克/立方米,传输特征明显;下午,以接近每小时10微克/立方米的速度继续抬升,但维持在轻度污染级别;26日夜间至27日晚,北京市达到中度污染并长时间维持在130微克/立方米左右;28日凌晨,PM2.5浓度波动上升,最高达到154微克/立方米;28日上午,西北冷空气影响北京市,PM2.5浓度快速下降,过程结束。

图1 区域PM2.5浓度空间演变图

2

气象分析

2月26日至2月28日地面形势图如图2所示,925hPa形势图如图3所示。由地面形势可知,2月26日北京地区受到东南侧的高压中心控制,气压梯度较低,不利于污染物扩散,地面形成偏南风的气象场。2月27日,高压系统向东推进,北京地区气压梯度变高,东南方的高压中心和东北方的低压中心形成偏西南风的风场,利于污染物从西南方向传输。27日晚,高压中心东移,此时北京地区处于均压场的控制,污染物进一步累积。28日,西北方冷高压系统向南推进,扩散条件转好,污染过程结束。从925hPa形势图来看,2月26-27日,北京地区东南侧的高压系统较强,在此高度下形成较强的西南风,同时引导地面形成西南风。

3

污染成因分析

PM2.5组分分析:从清华园站点在线离子色谱仪的数据来看(如图4),2月26日12时至27日2时,水溶性无机离子浓度有持续升高趋势,27日2时至28日6时,水溶性无机离子浓度持续维持在较高浓度。此次污染过程中,水溶性无机离子对PM2.5的贡献平均为64%,其中硝酸盐、硫酸盐和铵盐的平均浓度分别为52.2微克/立方米、11.6微克/立方米和20.6微克/立方米,分别占水溶性无机离子质量分数的58%、13%和23%。28日7时后,扩散条件迅速转好,水溶性无机离子的浓度迅速下降。

从清华园站点气溶胶质谱仪的数据来看(如图5),2月26日17时至28日6时,NR-PM1平均浓度为61.2微克/立方米,相较于PM2.5的平均占比为43%,其中主要组分为有机物(32%)、硝酸盐(42%)、硫酸盐(10%)和铵盐(14%)。细颗粒物浓度上升主要由二次组分导致,且硝酸盐对本次污染过程贡献最大。

图4 北京市清华园站点PM2.5水溶性无机离子的浓度时序变化

图5 北京市清华园站点NR-PM1.0浓度时序变化

区域传输分析:利用CMAQ-ISAM模型对本次污染过程进行来源解析(图6),结果显示,本次污染过程出现两个传输阶段:一是26日上午至27日中午,西南通道和东南通道传输共同增强,推动本地PM2.5浓度逐渐升高,达到第一个峰值,其中东南方向的山东和西南方向的河南贡献较为突出,单位时间最大贡献比例分别达到23%和16%;二是27日下午至28日早,东南通道传输略有下降,西南通道传输增强,推动本地PM2.5浓度进一步升高,达到重度污染,其中西南方向的河北保定和河南贡献较为突出,单位时间最大贡献比例分别达到22%和18%。

总体来看,过程期间,本地贡献18%,区域传输贡献82%。从各省市传输累积贡献来看,河北省对北京市影响最大,高达32%。从不同传输通道贡献来看,区域东南传输通道和西南传输通道贡献对北京市影响均较大,其中东南传输通道贡献约29%,西南传输通道贡献约27%。从单个城市来看,区域西南方向的保定(8.5%)对北京市贡献相对突出。

图6 CMAQ-ISAM源解析北京及周边地区PM2.5浓度时间序列及所占百分比饼图